Rivalisierende Männlichkeiten

Pregled sekcija

-

RIVALISIERENDE MÄNNLICHKEITEN.

INSZENIERUNG VON MASKULINITÄT IN DER VORMODERNE

„Rivalisierende Männlichkeiten“ – unter diesem Titel fand im Wintersemester 2012/13 gemeinsam mit Prof. Dr. Annmarie Rasmussen (Duke University Durham, NC, USA) und Dr. Regina Hanemann (Historisches Museum, Bamberg) ein Projekt-Seminar statt, das sich den unterschiedlichen Vorstellungen von Männlichkeit und deren Inszenierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart widmete.

Im Fokus stand dabei die Erarbeitung methodischer Zugänge (gender, queer studies, post colonial studies, Intersektionalität) und ihre Anwendung auf Texte und Objekte der europäischen Vormoderne. Neben den üblichen Seminarsitzungen arbeiteten die Bamberger Studierenden mit amerikanischen Studierenden der Duke University via Videokonferenz zusammen, um dabei ihr eigenes Wissen bzw. ihre eigenen Fragestellungen bei ihren Untersuchungen während des Semesters zu diskutieren und zu vertiefen.

Ziel des Seminars war die Erstellung der hiesigen virtuellen Ausstellung. Anhand der Auswahl von Objekten aus dem Historischen Museum der Stadt Bamberg haben sich vier zentrale Formen von mittelalterlicher Männlichkeit herauskristallisiert.

-

RITTERLICHKEIT

Pferd, Rüstung und Schwert - Kampf oder zuht? Die höfische Literatur vermittelt uns Werte wie staete, triuwe und minne wenn sie von Rittern erzählt, zugleich aber waten die Kämpfer im Kampfeszorn bis zu den Knien im Blut.

-

Die Schlacht bei Nördlingen war Dreh- und Angelpunkt des Dreißigjährigen Kriegs in Deutschland im 17. Jahrhundert. Das vorliegende Gemälde stammt aus dieser Zeit und wird in die Epoche des Barock eingeordnet. Epochale und geschichtliche Hintergrundinformationen dazu werden hier erläutert.

-

Der Stand der Ritter im Mittelalter geht einher mit männlicher Ehre und gesellschaftlichem Ansehen. Ein Ritter war ein ehrwürdiger, kühner, prächtiger Mann, der auf seinem Pferd sitzend Heldentaten vollbrachte. Im 17. Jahrhundert ist das Bild des Ritters durch das Bild des Soldaten ausgetauscht worden. Welche Männlichkeiten sind auf dem Gemälde sichtbar? Inwiefern weicht das Bild des Soldaten von dem Bild des heldenhaften Ritters? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

-

Ein Vergleich zwischen dem Gemälde und den dargestellten Männlichkeiten in der mittelalterlichen Literatur sollen Aufschluss darüber geben, wie sich Männlichkeit in rund 400 Jahren verändert hat. Über Iwein, Tristan und das Nibelungenlied hin zu Simplicius Simplicissimus und Thränen des Vaterlands Anno 1636 von Andreas Gyphius wird die Veränderung analysiert.

-

MARGINALISIERTE MÄNNLICHKEIT

Ketzer, Bettler, Gaukler, Aussätzige - auch das Mittelalter kennt marginalisierte Männlichkeiten. Connell nennt Marginalisierung ein Ergebnis von Dominanz, doch im Mittelalter sind Randgruppen nicht nur marginalisiert, sie sind aus der göttlichen Ordnung ausgeschlossen.

-

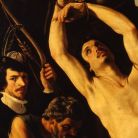

Sebastian ist eine prominente Figur unter den Märtyrern. Er wurde immer für ein interessantes ästhetisches Motiv gehalten. Auffallend ist, dass er je nach Epoche auf verschiedene Weise abgebildet wurde.

-

Wenn körperliche und soziale Transgressionen der Geschlechtergrenzen und Abweichungen von den Geschlechteridentitäten stattfinden, spricht man von einer marginalisierten Maskulinität. Da der Heilige Sebastian in dieser Darstellung die Erwartungen an einen Mann und Soldaten nicht erfüllt, wird er durch die Marginalisierung sanktioniert.

-

Hier werden etliche Beispiele aus dem Rolandslied des Pfaffen Konrad erwähnt, die auffallenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Figuren von Roland und dem Heiligen Sebastian zeigen, und dementsprechend zwischen ihren Facetten als Krieger und Märtyrer.

-

Wer ist der Heilige Sebastian und Heilige Rochus? Welche Verbindung haben sie mit dem Bamberger Bischof Friedrich von Hohenlohe? In diesem Kapitel wird auf die Hintergrundinformation des Objekts eingegangen.

-

Heiligkeit und marginalisierte Männlichkeit sind Thema dieses Kapitels. Wieso vollendet das Martyrium die Heiligung? Weshalb werden diese zwei Heiligen als marginalisierte Männlichkeit betrachtet? Hier finden Sie die Antworten.

-

Die Verbindung des Objekts mit der in der Legenda aurea dargestellten Männlichkeit und Hartmann von Aues Verserzählung Der arme Heinrich wird hier geklärt.

-

Die Darstellungen der nackten Männlichkeit in verschiedenen Epochen bilden eine vielfältige Körpergeschichte. Durch Antike, Mittelalter und Renaissance veränderte sich die Bedeutung der männlichen Blöße. Vor allem die renaissancistische Auseinandersetzung mit dem nackten Körper sowie mit den mythologischen Themen bei italienischen und deutschen Meistern ist für die Interpretation des vorliegenden Gemäldes von großer Bedeutung.

-

Die dionysische Natur lässt sich nicht eindeutig interpretieren. Einerseits zeigt Bacchus weibliche Elemente und wurde in antiker Literatur von Aechilus sowie Europides als "frauenhafter Fremdling" bezeichnet. Andererseits erscheint Bacchus unter den Menschen gewalttätig und als Triumphator. So analysiert dieses Kapitel, wodurch sich die vorliegende Darstellung von Bacchus auszeichnet und inwiefern der dionysische nackte Körper marginalisiert wirkt.

-

Weinrausch, Wahnsinn und Nacktheit kommen im dionysischen Kult in Verbindung. In diesem Buch werden die Beispiele aus Carmina Burana und Hartmanns von Aue Iwein erwähnt, die Relation zwischen diesen drei Elementen zeigen. Im vorliegenden Bild stellt dionysischer Körper die Schönheit des männlichen Körpers dar. So wird im Weiteren auch das Thema des männlichen Körpers als Blickobjekt am Beispiel Gottfried von Straßburgs Tristan und Isolde analysiert.

-

Im ersten Teil findet sich eine Beschreibung der beiden Spottfiguren. Außerdem wird gezeigt, wo man ähnliche Figuren finden kann.

-

Im zweiten Teil wird erörtert, wie die Spottfiguren marginalisierte Männlichkeit darstellen. Im Mittelalter gehörten die dörper und die Narren zu der marginalisierten Gruppe von Männern - sie wurden verspottet.

-

Im dritten Teil soll nun gezeigt werden, dass Spottfiguren in ganz ähnlicher Gestaltung schon in der mittelalterlichen Literatur auftraten. In Neidharts Liedern werden die dörper verspottet und im Erec, Ortnit und Tristan kriegt der Zwerg den Spott ab.

-

GEISTLICHKEIT

Sind Kleriker ein "drittes Geschlecht" (Swanson 1999) oder doch Männer mit einer eigenen Form von Maskulinität? Zugleich trägt die Geistlichkeit mittelalterliche Herrschaft mit - befähigt sie ihre Beherrschung des Körpers und der heiligen Schrift zur Hegemonie über andere Männer? Geistlichkeit ist die wohl spannenste Form von Maskulinität im Mittelalter...

-

Als Einführung ist zu klären, wer und was auf dem Gemälde dargestellt ist und zu welcher Zeit es entstanden ist. Neben den allgemeinen Informationen wird dabei auch kurz charakterisiert, wie die Gesellschaft und die Kunst der damaligen Zeit geprägt waren.

-

Nach den allgemeinen Ausführungen wird im Folgenden auf die Details und deren Bedeutung im Gemälde eingegangen. Dabei stellt sich die Frage, welche Arten von Männlichkeiten in dem Objekt dargestellt sind und wie sie interpretiert werden können.

-

Wie kann die dargestellte Männlichkeit in dem Objekt in Verbindung gesetzt werden zu den Männlichkeitskonzepten der Literatur des Mittelalters? Und welche Werke beschreiben solche Konzepte der Männlichkeit?

-

Nach intensiver Beschäftigung mit dem Objekt und der Literatur des Mittelalters wird hier abschließend zusammengefasst, welche Konzepte der Männlichkeit in beiden Formern der Darstellung geschildert und gezeigt werden.

-

HEILIGKEIT

Männlichkeit in der Folge Jesu, was ist das? Sind wahre Männer Märtyrer oder leben sie enthaltsam, ohne jeden Kontakt mit Frauen? Was ist, wenn Heiligen ein Schwert in die Hand gedrückt wird?

-

Hier finden sich Informationen zur historischen Person Heinrichs II. und seiner Frau Kunigunde von Luxemburg.

-

In diesem Buch wird die Räderuhr aus dem 16. Jahrhundert vorgestellt. Eine Einteilung in Zonen ermöglicht die Beschreibung des Objektes in mehreren Abschnitten.

-

Nun kommt der 'literarische Heinrich' ins Spiel - in diesem Buch werden die wichtigsten Textquellen zum Leben und zur Kanonisation Heinrichs II. behandelt. Aus Ebernand von Erfurts Heinrich und Kunegunde werden wichtige Textausschnitte gezeigt, an denen interessante Aspekte zur Männnlichkeitskonstruktion Heinrichs und zur 'Verheiligung' des weltlichen Herrschers abgelesen werden können.

-

In diesem Buch wird das Objekt zunächst betrachtet und näher beschrieben. Anschließend finden sich Informationen zum geschichtlichen Hintergrund, sowie zur Entstehungszeit und zur Darstellung.

-

Hier wird darauf eingegangen, welche Männlichkeitskonstruktionen bei Bartholomäus festgestellt werden können und welche Bedeutung die Begriffe Exorzismus und brüderliche Rivalität für das Objekt haben.

-

In diesem Buch sollen Bezüge vom Objekt zur Literatur gezogen werden, unter anderem zur Bibel oder auch zur Vorauer Novelle.

Reitergefecht (Bearbeiterin: Pia Bohlender)

Reitergefecht (Bearbeiterin: Pia Bohlender)

Hl. Sebastian & Hl. Rochus (Bearbeiterin: Jingwen Zhang)

Hl. Sebastian & Hl. Rochus (Bearbeiterin: Jingwen Zhang)

Spottfiguren (Bearbeiterin: Elisabeth Stratmann)

Spottfiguren (Bearbeiterin: Elisabeth Stratmann) Papst Gregor (Bearbeiterin: Julia Eschenbacher)

Papst Gregor (Bearbeiterin: Julia Eschenbacher) Veit II. (Bearbeiterin: Maria Elena Chomik)

Veit II. (Bearbeiterin: Maria Elena Chomik)

Hl. Nikolaus (Bearbeiterin: Nicole Wawro)

Hl. Nikolaus (Bearbeiterin: Nicole Wawro)