Kapitel 2:

Sektion oversigt

-

MARGINALISIERTE MÄNNLICHKEIT

Ketzer, Bettler, Gaukler, Aussätzige - auch das Mittelalter kennt marginalisierte Männlichkeiten. Connell nennt Marginalisierung ein Ergebnis von Dominanz, doch im Mittelalter sind Randgruppen nicht nur marginalisiert, sie sind aus der göttlichen Ordnung ausgeschlossen.

-

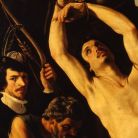

Sebastian ist eine prominente Figur unter den Märtyrern. Er wurde immer für ein interessantes ästhetisches Motiv gehalten. Auffallend ist, dass er je nach Epoche auf verschiedene Weise abgebildet wurde.

-

Wenn körperliche und soziale Transgressionen der Geschlechtergrenzen und Abweichungen von den Geschlechteridentitäten stattfinden, spricht man von einer marginalisierten Maskulinität. Da der Heilige Sebastian in dieser Darstellung die Erwartungen an einen Mann und Soldaten nicht erfüllt, wird er durch die Marginalisierung sanktioniert.

-

Hier werden etliche Beispiele aus dem Rolandslied des Pfaffen Konrad erwähnt, die auffallenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Figuren von Roland und dem Heiligen Sebastian zeigen, und dementsprechend zwischen ihren Facetten als Krieger und Märtyrer.

-

Wer ist der Heilige Sebastian und Heilige Rochus? Welche Verbindung haben sie mit dem Bamberger Bischof Friedrich von Hohenlohe? In diesem Kapitel wird auf die Hintergrundinformation des Objekts eingegangen.

-

Heiligkeit und marginalisierte Männlichkeit sind Thema dieses Kapitels. Wieso vollendet das Martyrium die Heiligung? Weshalb werden diese zwei Heiligen als marginalisierte Männlichkeit betrachtet? Hier finden Sie die Antworten.

-

Die Verbindung des Objekts mit der in der Legenda aurea dargestellten Männlichkeit und Hartmann von Aues Verserzählung Der arme Heinrich wird hier geklärt.

-

Die Darstellungen der nackten Männlichkeit in verschiedenen Epochen bilden eine vielfältige Körpergeschichte. Durch Antike, Mittelalter und Renaissance veränderte sich die Bedeutung der männlichen Blöße. Vor allem die renaissancistische Auseinandersetzung mit dem nackten Körper sowie mit den mythologischen Themen bei italienischen und deutschen Meistern ist für die Interpretation des vorliegenden Gemäldes von großer Bedeutung.

-

Die dionysische Natur lässt sich nicht eindeutig interpretieren. Einerseits zeigt Bacchus weibliche Elemente und wurde in antiker Literatur von Aechilus sowie Europides als "frauenhafter Fremdling" bezeichnet. Andererseits erscheint Bacchus unter den Menschen gewalttätig und als Triumphator. So analysiert dieses Kapitel, wodurch sich die vorliegende Darstellung von Bacchus auszeichnet und inwiefern der dionysische nackte Körper marginalisiert wirkt.

-

Weinrausch, Wahnsinn und Nacktheit kommen im dionysischen Kult in Verbindung. In diesem Buch werden die Beispiele aus Carmina Burana und Hartmanns von Aue Iwein erwähnt, die Relation zwischen diesen drei Elementen zeigen. Im vorliegenden Bild stellt dionysischer Körper die Schönheit des männlichen Körpers dar. So wird im Weiteren auch das Thema des männlichen Körpers als Blickobjekt am Beispiel Gottfried von Straßburgs Tristan und Isolde analysiert.

-

Im ersten Teil findet sich eine Beschreibung der beiden Spottfiguren. Außerdem wird gezeigt, wo man ähnliche Figuren finden kann.

-

Im zweiten Teil wird erörtert, wie die Spottfiguren marginalisierte Männlichkeit darstellen. Im Mittelalter gehörten die dörper und die Narren zu der marginalisierten Gruppe von Männern - sie wurden verspottet.

-

Im dritten Teil soll nun gezeigt werden, dass Spottfiguren in ganz ähnlicher Gestaltung schon in der mittelalterlichen Literatur auftraten. In Neidharts Liedern werden die dörper verspottet und im Erec, Ortnit und Tristan kriegt der Zwerg den Spott ab.

Hl. Sebastian & Hl. Rochus (Bearbeiterin: Jingwen Zhang)

Hl. Sebastian & Hl. Rochus (Bearbeiterin: Jingwen Zhang)

Spottfiguren (Bearbeiterin: Elisabeth Stratmann)

Spottfiguren (Bearbeiterin: Elisabeth Stratmann)