Kognitive Modelle

Bei diesen Modellen wird die Rolle von Wahrnehmungen, Erwartungen, automatisierten Denkabläufen, Bewertungsprozessen und intentionalem Handeln hervorgehoben. Die genannten Prozesse spielen bei der Sucht eine sehr zentrale Rolle: Empirisch konnte nachgewiesen werden, dass die erwartete Alkoholwirkung auch erlebt wird, wenn Versuchspersonen zwar glauben, Alkohol konsumiert zu haben, jedoch eigentlich ein alkoholfreies Getränk bekamen.

Das Selbstwirksamkeitskonzept von Bandura (1977, zitiert nach Tretter und Müller, 2001) ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass die Person daran glaubt selbst "wirksam" zu sein, d.h. eine Aufgabe oder Situation meistern zu können. So ist z.B. die Selbstwirksamkeitserwartung eines Alkoholikers beim Versuch eine Situation oder einen Zustand nüchtern zu bewältigen geringer als der erlebte Handlungseffekt unter Alkohol. Man kann also sagen, dass Alkohol die positiven Selbstwirksamkeitserwartungen steigert.

Auch Attributionsprozesse dürfen in diesem Zusammenhang nicht vernachlässigt werden. Es werden hier "internale" (Ursache liegt in der Person) und "externale" (Ursache liegt außerhalb der Person) Attributionen unterschieden. Wird z.B. einem Alkoholiker gekündigt, sieht er die Ursache häufig im intoleranten Arbeitgeber (external) und nicht im eigenen Trinken.

Attributionen

Nach Schneider (1982, zitiert nach Tretter und Müller, 2001) steigt die Wahrscheinlichkeit für den Alkoholismus mit:

- dem Grad der wahrgenommenen persönlichen Unfähigkeit zur Kontrolle der Situation = Selbstunwirksamkeitserwartungen

- dem Grad der wahrgenommenen Stressbelastung in der Situation

- dem Mangel an adäquaten Bewältigungsstrategien

- der Verfügbarkeit des Alkohols und Trinkzwängen

Beck et al. (1997, zitiert nach Tretter und Müller, 2001) gehen von kognitiven Grundannahmen aus, die z.B. das Selbstbild betreffen. Sie wirken funktionell als "Soll-Regeln" (z.B. "Die anderen sollen mich akzeptieren"). An ihnen soll therapeutisch gearbeitet werden (z.B. "Ich kann nicht jedem gefallen").

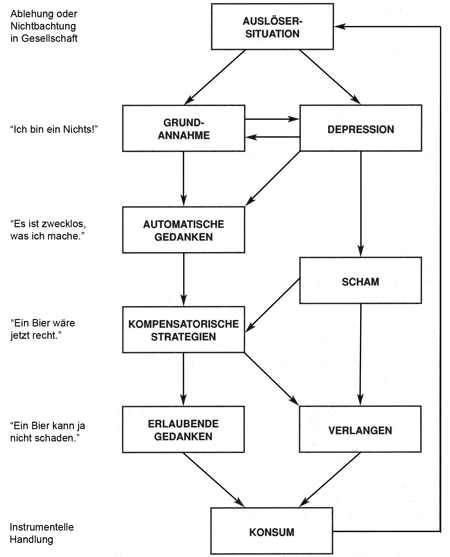

Folgende Abbildung zeigt die affektiv-kognitiven Prozesse beim Rückfall wegen sozialer Isolation:

(Quelle: Tretter und Müller, 2001, S.55)

langen Seiten an den Seitenanfang

nach oben zu springen. Klicken Sie hier, um diese

Seite auszudrucken.