Sozialwissenschaftliche Modelle

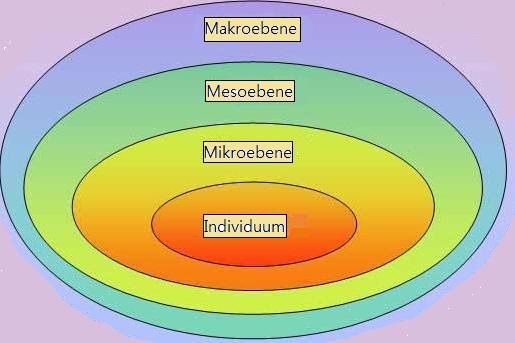

Eine Unterteilung in

- Makroebene (Gesellschaft),

- Mesoebene (Gemeinde) und

- Mikroebene (Familie)

Hilfreich ist auch die Differenzierung von spezifischen drogenbezogenen und unspezifischen Faktoren.

Makrosoziale Ebene

Spezifische Faktoren:

Viele empirische kulturvergleichende Studien zeigen für manche Länder eine übermäßige Häufigkeit an Suchtproblemen. So konnte z.B. eine hohe Konsumprävalenz von illegalen Drogen in südlichen Ländern nachgewiesen werden.

In anderen Ländern zeigt sich hingegen eine geringgradige Manifestation süchtigen Verhaltens. Ein Beispiel hierfür ist der Alkoholismus in Japan.

Die Kulturen unterscheiden sich stark hinsichtlich der Akzeptanz einzelner Drogen und dies drückt sich auch im Konsumverhalten der Bürger aus (z.B. Todesstrafe bei Heroinkonsum führt dazu, dass auf andere Substanzen ausgewichen wird).

Unspezifische Faktoren:

Die Gesellschaft kann Risiko- und Schutzfaktor sein. In den Industrieländern, die als "Konsumgesellschaften", "Erlebnisgesellschaften" usw. bezeichnet werden, gilt als vorherrschendes Handlungsprogramm "Konsum", "Leistung", "Wettbewerb" usw. Hieraus können sich besondere Risiken für Menschen ergeben, substanzabhängig zu werden:

- Im Sport ist Leistung gefragt, die Gefahr des Doping ist gegeben

- Im Erlebnisbereich gibt es das Risiko, das Bewusstsein durch Substanzen zu verändern

- durch die Einbindung von Drogen in die Kultur durch Religion, etc. kann ein Schutz vor süchtiger Entgleisung gegeben sein

- "legale" Drogen sind im Hinblick auf eine Abhängigkeitsentwicklung tendenziell ungefährlicher

Die Einteilung in legal oder illegal ist auch ein sozialer Faktor.

Falls Sie dieses Thema vertiefen möchten, können Sie mehr dazu im Kapitel "Zielgruppen" (Lebensalter → Jugendliche) lesen.

Mesosoziale Ebene

Nicht nur die Drogenpolitik einer Region, sondern auch Faktoren wie Wirtschaftslage (z.B. Rate der Arbeitslosen) und geographische Gegebenheiten (Nähe zu Drogenzentren, Grenzlage) haben einen Einfluss auf das Konsumverhalten der Bürger.

Städte mit einer besonderen Musik- und Kunstszene und auch Hollywood haben Schrittmacherfunktion. Stadtsoziologisch orientierte Studien sind aber noch rar.

Mikrosoziale Ebene

Die Familie kann sowohl Risiko- als auch Schutzfaktor sein. Der Erziehungsstil ist hier relevant:

Risikoreich ist der permissive Stil, bei dem zu viel zugelassen wird und der zu einer Verwöhnungssituation führt. In der Folge sind Kinder unfähig, Bedürfnisbefriedigung aufzuschieben und selber aktiv daran mitzuwirken. Als rasche Ersatzbefriedigung können dann Drogen eingesetzt werden.

Auch ein zu sehr zurückweisender Stil kann Risikofaktor sein. Eltern, die in diesem Stil erziehen, verlangen viel Leistung von ihren Kindern und lassen ihnen wenig Anerkennung zukommen. Folge kann sein, dass die Kinder eine übermäßige Leistungsorientierung entwickeln, mit sich selbst aber nie zufrieden sind. Mit Substanzen wird dann versucht, diese "seelische Lücke" zu schließen.

Als Schutzfaktor gilt eine harmonische Beziehung zu den Eltern.

Ein weiterer Schutzfaktor ist der modellhafte, vorbildliche Umgang der Eltern mit psychoaktiven Stoffen.

Auch zu diesem Thema finden Sie mehr im Kapitel "Zielgruppen" (Lebensalter → Jugendliche).

Erziehungsstile

langen Seiten an den Seitenanfang

nach oben zu springen. Klicken Sie hier, um diese

Seite auszudrucken.