Einstieg in komplexes Problemlösen in Gruppen

Was ist überhaupt ein Team? Wie unterscheidet es sich von einer Gruppe? Und welche nützlichen und gefährlichen Effekte können wir beobachten, wenn Menschen zusammen Probleme lösen. Mit Anwendungsbeispielen aus den Bereichen Führung, Team und Beratung illustrieren wir diese Konzepte.

3. Führung

3.4. Path - Goal Theorien der Führung

Innerhalb der Path-Goal Theorien wird zum ersten Mal der Geführte (bzw. dessen Motive) in einer Führungstheorie mit einbeschlossen. Die Theorien bauen zum einen auf den Ohio- Studies und dem Kontingenzmodell von Fiedler auf. Zum anderen wird die Instrumentalitäts- oder Erwartungstheorie der Motivation aus der allgemeinen Psychologie aufgenommen (z.B. Heckhausen et al., 1987).

Die Path–Goal Theorien postulieren, dass die Tendenz eines Menschen, eine bestimmte Handlung auszuführen, davon abhängt,

- ob er erwartet, dass dieses Verhalten zu spezifischen Ergebnissen und Resultaten führt (= Instrumentalität) und

- ob diese Ergebnisse und Resultate für ihn einen gewissen subjektiven Wert (= Valenz) besitzen.

Nach den Annahmen der Weg-Ziel-Theorien handeln Menschen nur dann, wenn eine Ergebniserwartung für sie einen Nutzen hat und sie dieser Handlung eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit einräumen. Dem Führer kommt als Hauptaufgabe nach Evans (1970) zu, eine Motivationsfunktion auszuüben. Er hat

- die Art und Menge der ideellen und materiellen Gewinne der Mitarbeiter zu steigern (= Beeinflussung der Valenzen).

- die Mitarbeiter zu beraten auf dem Weg, die Arbeitsziele ohne Umwege zu erreichen, Konflikte zu lösen, persönliche und dienstliche Interessen nicht aus dem Auge zu verlieren (= Beeinflussung der Instrumentalität) (Gabele et al., 1992, S. 137).

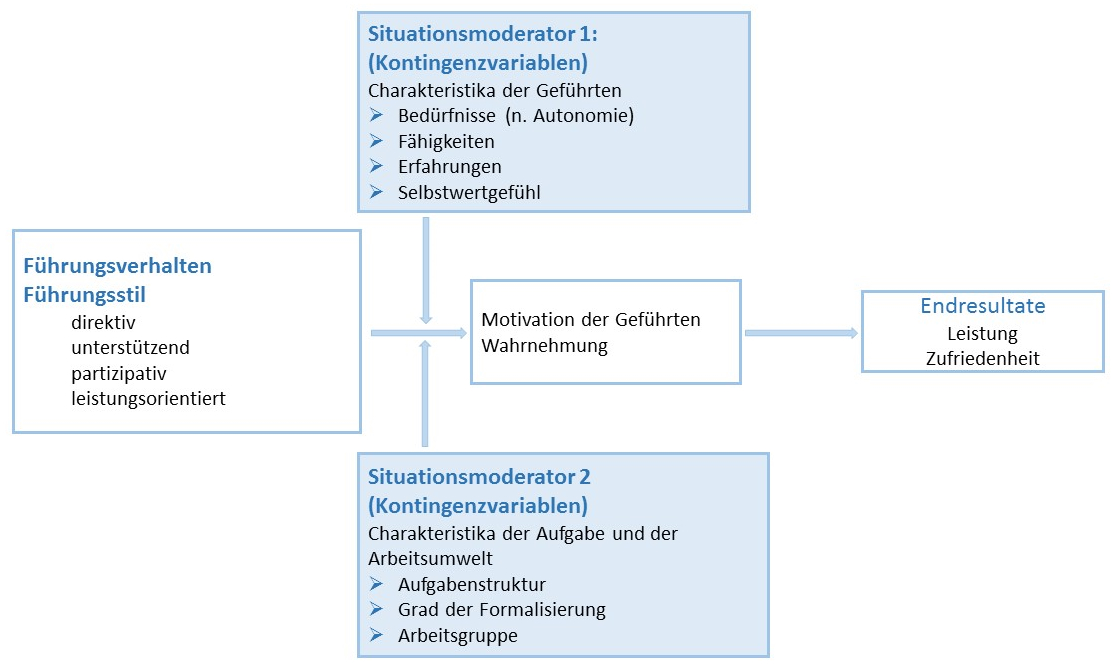

Innerhalb der Theorie werden weiterhin zwei Klassen von Kontingenzvariablen angenommen, die die Beeinflussung durch den Führer moderieren: die Charakteristika der Geführten und die Charakteristika der Aufgabe bzw. der Arbeitsumwelt.

Abb. A.02.04: Weg-Ziel-Theorie (Weinert, 2004, S. 500)

Weinert (2004) stellt heraus, dass path-goal-Theorien im Gegensatz zu früheren Ansätzen nicht nur untersuchen und erklären wollen, welcher Führungsstil zu einer effektiveren Leistung führt, sondern warum ein Führer unter bestimmten Konstellationen erfolgreicher ist oder nicht.

Darüber hinaus lässt sich anführen, dass die path-goal Theorien zum ersten Mal einen Bezugsrahmen schaffen, der nicht mehr von einer klassischen Arbeitsgruppe mit einem Führer (und einem bestimmten Führungsverhalten) und einer ihm untergebenen Gruppe ausgeht. Die oben beschriebenen Motivationsfunktionen lassen sich durch geeignete Verstärkungs-, Trainings- und Coachingsystemen auch organisatorisch implementieren. Die empirische Prüfung der Theorie ergibt bis heute noch kein einheitliches Bild. Die Ergebnisse einer eigenen Metaanalyse werden von Evans selbst als enttäuschend eingestuft, wobei er hier feststellt, dass die bisherigen Überprüfungsversuche lediglich „an der Oberfläche der Theorie herumlaborierten“ (Evans, 1995, S.1087). Die Komplexität und Vernetztheit der Theorie, die theoretisch einen Vorteil darstellen, sind für eine methodisch „saubere“ Überprüfung ein großes Hindernis.