3. Interpretation des Objektes

| Сайт: | Virtueller Campus: eLearning-System der Otto-Friedrich-Universität Bamberg |

| Хичээл: | Rivalisierende Männlichkeiten |

| Ном: | 3. Interpretation des Objektes |

| Хэвлэсэн: | Guest user |

| Огноо: | ням, 7 есдүгээр сар 2025, 2:43 AM |

Тодорхойлолт

Interpretation der dargestellten mittelalterlichen Maskulinität

3.1 Das Gesicht eines Mannes

Was macht diesen Mann aus Stein zu einem Bild des mittelalterlichen Mannes? Eine

physische Definierung des Mannes wird meist über den Körper vollzogen. Groß, stattlich,

kräftig. Doch dies muss hier entfallen, da nur der Kopf überliefert ist. Doch nur das Gesicht

allein wirkt bereits maskulin.

Die Künstler des Mittelalters zeigten, wenn auch in idealisierter Form, in ihren Werken das,

was für sie real war. Für sie musste ein Mann bärtig sein, ausdrucksstarke Augen und ein

symmetrisches Gesicht haben.

Der Bart unterscheidet seit jeher den Knaben vom Mann. Die

Attribute Helm und Kettenhemd sind ebenfalls Ausdruck von

Männlichkeit. Sie stehen für Wehrhaftigkeit, Stärke, Mut.

Zudem weisen sie den Träger als einen dem Ritterstand

zugehörigen Mann aus. Der Ritter war im Mittelalter nicht

nur ein Kämpfer, sondern auch ein Ideal. Somit zeigt diese

Skulptur das Bild eines idealen Mannes dieser Epoche.

Er wirkt kampfbereit und heroisch. Im ersten Moment wirkt sein Blick kühn und ernst.

Beim genaueren Hinsehen erkennt man aber auch ein leichtes Lächeln und freundliche Augen.

Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass es Krieger gab, die gegen das Gesetz

handelten – die Raubritter. Warum stellt diese Skulptur keinen Mann dieser Kategorie dar?

Es kommt dem Betrachter gar nicht in den Sinn. Wieso? Kapitel 3.3 gibt dazu Aufschluss.

Auch wenn man nicht weiß, wer er ist - er hat die Ausstrahlung eines Kämpfers für das Gute,

eines Wächters und Beschützers. Diese Eigenschaften zählen zu den Idealen der höfischen

Kultur. Ritter sollten auch Witwen und Waisen beschützen. Damit scheint dieses Gesicht

einem hervorragenden und edlen Ritter des Mittelalters gehört zu haben.

3.2 Die höfischen Tugenden

Das vorgestellte Objekt gehört in die Kategorie „Ritterlichkeit“.

Das vorgestellte Objekt gehört in die Kategorie „Ritterlichkeit“.

Was bedeutet das – Ritterlichkeit? Dieser Begriff wirkt heute für

manchen fremd. Was man jedoch in moderneren Zeiten unter

Gentleman oder Kavalier verstand, beinhaltet viele der

Tugenden, die schon in den mittelalterlichen Romanen als

vorbildlich, sogar zwingend notwendig für einen guten Ritter

oder König galten.

Eine dieser Tugenden ist die „mâze“ – die Zurückhaltung; das rechte Maß. Die „êre“, d. h. das

ritterliche Ansehen bzw. die Würde waren für einen Ritter genauso wichtig wie die „manheit“ /

Tapferkeit. Die jungen Adligen erfuhren eine höfische „zuht“ – diese Erziehung nach

festen und strengen Regeln war unerlässlich. Andere Tugenden waren „milte“ - Freigiebigkeit,

die vor allem bei Königen erwartet und die mit der „triuwe“ (Treue) seiner Untertanen belohnt

wurde. Im Nibelungenlied gibt es umfassende Verse, die die Geschenke der Königinnen und

Fürsten beschreiben, die sie dem Gefolge überreichen. Freundlichkeit, Beständigkeit, „hôher

muot“ – auch diese Eigenschaften gehörten dazu. In verschiedenen literarischen Werken des

Mittelalters wird Bezug auf diese höfischen Tugenden genommen. Sei es, um die Bedeutung

der Akteure noch mehr zu betonen oder den Gegensatz zu den Antagonisten zu verstärken.

Auch unhöfisches Verhalten seitens der Adligen wurde

Auch unhöfisches Verhalten seitens der Adligen wurde

angeprangert. Ritter, die dieses „Vergehens“ bezichtigt wurden,

konnten aus der ritterlichen Gesellschaft ausgeschlossen

werden und mussten ihre „êre“ durch Aventiuren wieder

erlangen. Beispiele hierfür wären Hartmann von Aues „Erec“

und „Iwein“. Beide können am Ende wieder in die Gesellschaft

aufgenommen werden.

Die Tugenden unterscheiden im Zeitverständnis den Adel von den Bauern.

Und das war ersteren sehr wichtig. (Siehe Spottfiguren)

Literatur:

http://www.literaturwelt.com/epochen/hochmittelalter.html (letzter Zugriff: 14.03.2013)

Bildquelle:

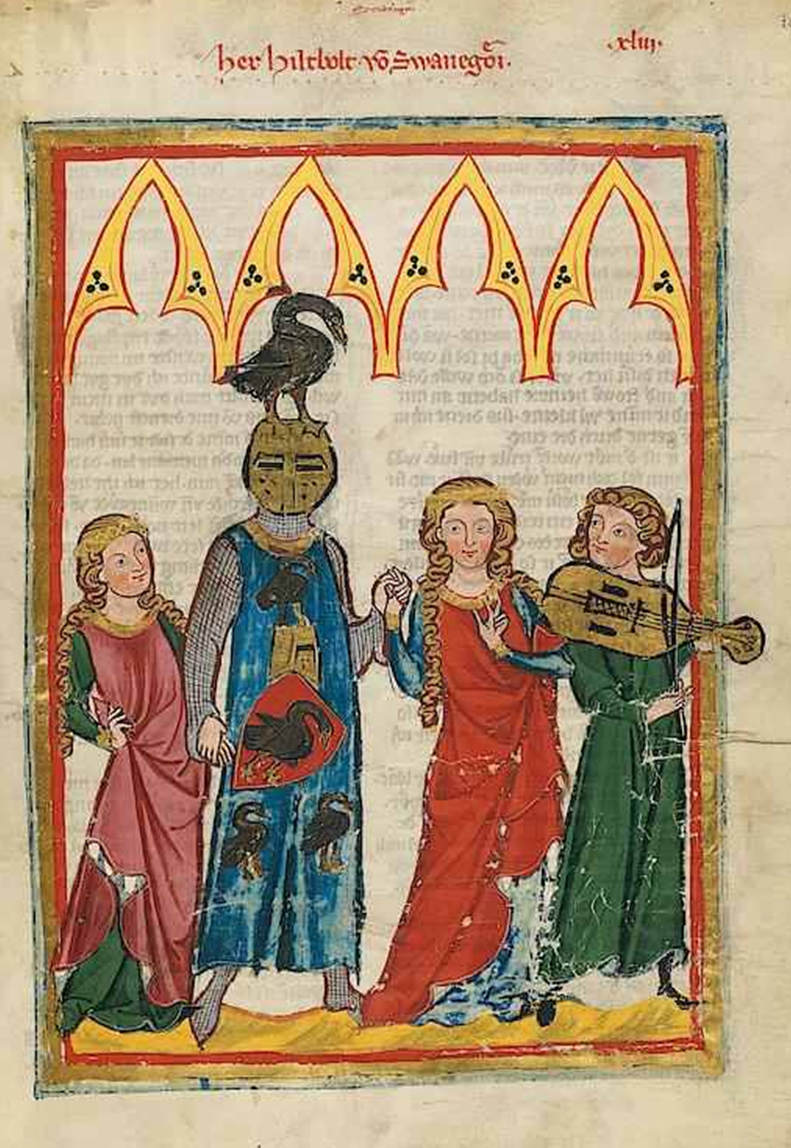

Darstellung Ritter im höfischen Kreis (Codex Manesse): http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0287?sid=c05897c86e4dbb3bd5c88debbaff2552 (letzter Zugriff: 14.03.2013)

Darstellung Hartmann von Aue (Codex Manesse):http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0364?sid=c05897c86e4dbb3bd5c88debbaff2552 (letzter Zugriff: 14.03.2013)

3.3 Raubritter - gegen jedes höfische Ideal

Die vornehmen und „vorzüglichen“ Ritter hatten auf ihren Aventiuren auch Kämpfe mit anderen

Rittern auszutragen. Einige von ihnen fallen in die Kategorie der Raubritter. Das Thema ist

allerdings zu komplex, als das es hier ausführlich behandelt werden könnte. Daher sollen hier

nur einige Ansatzpunkte zur Sprache kommen. Zum einen sind sie ein Phänomen des

ausgehenden Mittelalters, als der Adel schwächer wurde und Ritter niederen Standes

finanziell in Schwierigkeiten kommen konnten. Aus Not und Verzweiflung heraus wurden

Kaufmänner oder Höfe überfallen.

Doch gab es auch Raubritter, die allein zum Vergnügen plünderten. In Hartmanns „Erec“ stößt

der Protagonist mehrfach auf diese Art. Raubritter stehen im großen Kontrast zu den

höfischen Rittern. Alles, was diese darstellen, sind sie nicht. Tugenden zählen nicht; Treue, Ehre,

Würde oder auch Gnade bedeuten ihnen nicht viel. Trugen die höfischen Ritter stets vornehme

und kostbare Kleider, gaben sich kultiviert und adrett – so waren Raubritter das genaue Gegenteil:

Wüst, unsauber, unkultiviert.

Von daher erscheint es nahezu unmöglich, dass der hier betrachtete Ritterkopf einem jener

Raubritter gehört haben könnte.